Prefácio do autor.

Ou:

Como uivar para a Lua numa noite sem a menor possibilidade de estrelas

“Eu vi os expoentes da minha geração destruídos pela

loucura, morrendo de fome, histéricos, nus,

arrastando-se pelas ruas do bairro negro de madrugada

em busca de uma dose violenta de qualquer coisa…”

Allen Ginsberg/ Uivo – na tradução de Cláudio Willer/ LPM Pocket, 2001

Para começar, eu ainda não tinha lido o poema de Allen Ginsberg,

que só caiu nas minhas mãos em 1973, numa viagem a Lisboa, um ano

depois da publicação dos meus próprios uivos. Foi o poeta português

Alexandre O´Neill quem me presenteou com o livro do Ginsberg que, na

edição portuguesa, se não me falha a memória, começava assim: “Eu vi

as melhores cabeças da minha geração destruídas pela loucura…”

Era um libelo da Geração Beat dos anos 50 – que incluía Jack

Kerouac, William Bouroughs, Lawrence Ferlinghetti etc -, e da

contracultura e rebeliões juvenis dos anos 60 e 70. O impressionante era

que neste lado do paraíso, aqui nos subúrbios da América,

estivéssemos vivendo a mesma inquietante atmosfera. Mas no tempo em

que escrevi este Um Cão Uivando para a Lua – um tempo vivido entre São

Paulo e o Rio de Janeiro, depois de andanças por Oropa, França e

Bahia -, os meus autores preferidos eram outros, das Américas (a

começar pelos brasileiros obrigatórios) e do mundo. E, onde quer que

estivesse, sempre tinha à cabeceira um livro de Scott Fitzgerald, o que

dizia: “Numa noite escura da alma são sempre três horas da manhã.” O

que morreu dizendo: “O progresso é o desencanto contínuo.”

Vivíamos uma era de progresso – a Transamazônica, a ponte

Rio-Niterói, Itaipu, o BNH, o boom imobiliário, o DDD e o DDI, PNBs

fantásticos, as fachadas da ditadura militar. Em seus porões os

descontentes, ou dissidentes, uivavam até a morte, se não fossem

resgatados antes no rabo de um foguete para o exílio.

Nas selvas de pedra a classe média achava que finalmente havia

chegado ao paraíso, enquanto seus rebentos exilavam-se num quarto, se

entupindo de LSD ao som de Jimmy Hendrix e Janis Joplin, até a

loucura.

Como todo mundo à minha volta, também ouvia os sons de uns e

outros: Chico Buarque, Caetano & Gil, Vincius de Moraes e Tom Jobim,

Milton Nascimento, Zé Kéti, Paulinho da Viola, Baden Powell – “todos

os violões havidos e a haver,” na definição magistral do já citado

poeta português Alexandre O´Neill -, e todo o resto do pessoal, que

incluía o teatro do Zé Celso Martinez Correia, e o de Boal, Guarniéri e

Oduvaldo Viana Filho, o Vianinha, de Plínio Marcos etc, e o cinema de

Nelson Pereira dos Santos, Gláuber Rocha, Joaquim Pedro de Andrade

etc, etc, etc, ah, meninos, era uma era de arte, na contra-mão do

enquadramento da ordem & progresso: censura, prisões, tortura,

desaparecimentos, mortes, nunca é demais lembrar.

Um Cão Uivando para a Lua é desse tempo e lugar. O título me veio

numa noite escura, em São Paulo, quando num quartinho de um hotel

barato na Alameda Barão de Limeira, eu ouvia o tempo todo Miles Davis

tocando sem parar My funny Valentine, uma terna canção americana, do

dia dos namorados, que aquele trompetista, um gigante do jazz,

transformara num lamento lancinante. Como os uivos vindos lá do fundo

dos quartéis e dos manicômios, num dos quais eu havia visitado um

amigo, que tinha a cabeça raspada e espumava loucamente. Já não se

entupia de LSD, mas com as drogas que os médicos lhe davam, para

acalmá-lo – e que o deixavam muito excitado. Foi aí que me veio uma

idéia para um conto: um doido batendo papo consigo mesmo. Como parecia

ser o de Miles Davis com o seu trompete. Oito meses depois tinha um

romance nas mãos.

Bem, já havia entrado na casa dos trinta e finalmente o meu teclado

engrenava. Até então vivia começando histórias que nunca passavam da

segunda página. Isso me desesperava, me dava uma horrível sensação de

fracasso. E de repente, como num milagre, já tinha ido além da terceira.

Que maravilha. Como vivia ganhando e perdendo emprego no eixo Rio-São

Paulo, coincidiu que por aqueles dias dei com os costados numa

agência de publicidade carioca, onde fui contratado como redator.

Entre um anúncio e outro, descubro que o gerente da empresa era um

poeta, chamado Celso Japiassú, que me presenteou com um dos seus

livros – e já não me lembro o que motivou tal gesto. Na verdade,

naquele tempo havia até publicitários que gostavam de ler e escrever e

acabamos por ter assunto para dois dedos de prosa depois do

expediente. Acabei criando coragem para mostrar-lhe as minhas

primeiras páginas. No dia seguinte fui chamado, pelo telefone interno,

para ir à sua sala. Para minha surpresa, não se tratava de uma ordem

de serviço, “uma campanha para ontem.”

— Você pode até nem saber que é um escritor – começou ele, tendo

entre as mãos as páginas que eu havia lhe passado no dia anterior. Por

uma questão de pudor, deixo a frase em suspenso, sem completar com o

que ele disse a seguir. Mas não posso deixar de dizer que o primeiro

leitor das primeiras mal-traçadas linhas deste meu primeiro livro me

encorajou muito, muitíssimo, para ir em frente. Velho Japi: nunca será

tarde demais para te dizer “Muito obrigado.” Sei que andas por aí a

capitanear novos negócios e, espero, a escrever poemas de boa fatura

literária, na calada da noite, como antigamente.

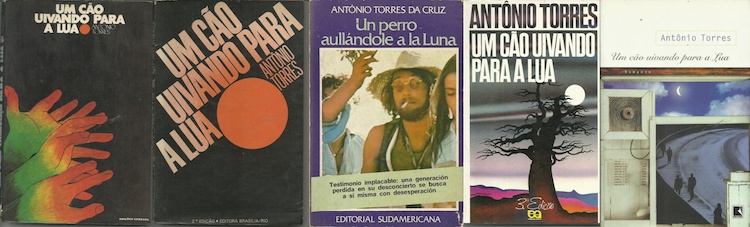

O livro iria ser lido com entusiasmo também por um pequeno editor, o

Lúcio de Abreu, que me disse: “Isto tem cheiro de sucesso.” Só que no

meio do caminho – já com os originais na gráfica -, ele iria revelar

suas dificuldades financeiras, naquele momento, para produzi-lo. Foi

uma confissão desesperadora. Olha eu de novo uivando para a Lua. O que

fazer?

Foi aí que entrou em ação uma verdadeira corrente da solidariedade

para que este livro viesse a ser publicado, liderada por um colega do

departamento de criação da finada Denison Propaganda, chamado José

Monserrat Filho, atualmente editor do Jornal da Ciência, da SBPC, e

até hoje um amigo de fé. Ele arregimentou um mutirão: o produtor

gráfico da Agência, o saudoso Bilé, que iria conseguir gratuitamente o

fotolito da capa, que foi criada de mão beijada por um talentoso

diretor de arte, o Cláudio Sendin. Carlos Estevão de Souza Filho fez a

foto da contra-capa, que teve layout de Joaquim Pêcego, o velho Pá. A

produção do livro acabou se tornando uma ação entre colegas de

trabalho – não dá para esquecer aqui a extrema boa vontade de outros

ali, como Aldyr Nunes e Federico Spitale -, que deram a sua

contribuição pessoal para aliviar os custos e viabilizar a edição do

livro. Celso Japiassú, o entusiasmado leitor da primeira hora,

escreveu a orelha. E assim este Um Cão Uivando para a Lua foi embalado

para as livrarias, no dia 14 de novembro de 1972, vindo a merecer

também a solidariedade da crítica, dos leitores, dos escritores.

E estes se manifestavam através de cartas, ou por telefone. Nomes

consagrados – como Jorge Amado, Marques Rebelo, José Américo de

Almeida, Osman Lins e o português José Cardoso Pires – brindaram o

estreante com calorosas palavras de incentivo. É preciso dizer que até

então o autor destas linhas não conhecia pessoalmente aqueles

escritores. Minhas – poucas – relações eram com outros. Numa curta

temporada no Jornal da Bahia, trabalhara com Ariovaldo Matos e João

Carlos Teixeira Gomes e, na Última Hora de São Paulo, com Ignácio de

Loyola Brandão, que num começo de tarde, antes da zorra começar na

Redação, me mostrou as páginas de um livro que estava escrevendo, o

Depois do Sol. Naqueles primeiros tempos de São Paulo cheguei a

conhecer Marcos Rey, já um autor de best-sellers e um excelente

sujeito, que sempre me recebia em sua casa de copo na mão, enquanto a

sua mulher, a doce Palma, se apressava em preparar um rango; e João

Antônio, que me impressionara vivamente com o seu Malagueta, Perus e

Bacanaço, e com quem havia perambulado uma vez pela noite paulistana, de

‘pé sujo’ em ‘pé sujo’, até o último bêbado olhar para o céu e

gritar: “Não há possibilidade de estrelas!”

Mas agora eu iria saber quem eram os outros. Da Manaus de Márcio

Souza à Porto Alegre de Moacyr Scliar, do Recife de Hermilo Borba

Filho à Ituiutaba de Luiz Vilela, da Bahia de João Ubaldo ao Paraná de

Domingos Pellegrini Júnior, eles formavam um bando, com uma enorme

concentração em Minas Gerais – Murilo Rubião, Wander Piroli, Sérgio

Sant`Anna, Oswaldo França Jr., Roberto Drummond etc – e no Rio de

Janeiro: não tardou muito para o escriba aqui estar sendo recebido por

Ana Arruda e Antônio Callado – aquele lorde que tanta falta nos faz

-, e Nélida Piñon, em cuja mesa cabia sempre a verve de Rubem Fonseca.

Ah, Rubem Nosso Bem, quando vamos voltar a dar umas boas risadas?

Agregadores era o que não faltava. Como o casal Laura e Cícero Sandroni,

com suas feijoadas concorridíssimas, nas quais Antônio Houaiss, José

J. Veiga, José Louzeiro, Marcos Santarrita, Edilberto Coutinho, Eglê

Malheiros e Salim Miguel, entre tantos, tinham cadeira cativa. Em São

Paulo, as casas de Ivan Ângelo, Moacir Amâncio e Edla van Steen

estavam sempre de portas abertas para outros. Numa volta lá, acabei

conhecendo o Raduan Nassar. E ficamos amigos para sempre. Parecia que

todo mundo seguia ao pé da letra os versos de Carlos Drummond de

Andrade: “Como viver sem conviver/ na praça de convites?”

Depois alguns de nós – como o Loyola, o João Antônio, este aqui e

muitos mais – ganhamos a estrada, falando em tudo quanto era canto

deste imenso e mal administrado País, com a polícia sempre atenta ao que

falávamos. Pelo caminho, fomos envelhecendo, alguns morrendo e vieram

outros e já não era mais a mesma história. Mas nunca me esqueci do

que uma vez me disse a adorável e inteligentíssima Nélida Piñon: “Toda

essa camaradagem um dia vai acabar. Quando o tal do mercado fizer as

suas escolhas.” Não deu outra.

Bom, valha o que valer o relançamento deste livro agora, não

poderia deixar de dedicá-lo, ainda uma vez mais, a Sonia Torres, que

não só o viu nascer – antes de nossos filhos Gabriel e Tiago – mas

também resiste ao meu lado, com sua solidariedade incondicional, por

toda uma vida feita de bons e maus momentos.

Tanto quanto consigno aqui os meus agradecimentos à minha agente

literária Marisa Gandelman e à Editora Record, que vem reunindo todos

os meus cacos deixados pelas estradas para com eles compor um belo

mosaico. Sérgio e Sônia Machado, Luciana Villas-Boas e Ana Paula Costa:

segurem aí o meu abraço.

Se este esforço editorial valerá a pena, é com você, caro leitor.